Blog

Dans notre métier, ou plutôt dans nos métiers, on passe du coq à l’âne. On travaille sur des idées, des objets, des méthodes… on joue avec les mots, les couleurs, les matières… alors notre stratégie éditoriale sur les Réseaux sociaux est à cette image. Du ricochet, en quelque sorte !

Octobre 2013, enfin un espoir pour l’innovation à la française…

Passer du possible au réél (…) susciter des leaders industriels français à l’échelle internationale (…) alléger les normes (…) la France riche de sa jeunesse (…) il faut réapprendre à oser, à accepter le risque et donc l’échec (…) par tous les moyens, stimuler l’audace (…) sortir de la dispersion et du zapping (…) le risque zéro n’existe pas…

On boit du petit lait non ? Un discours qui détonne dans cet air du temps coincé de chez coincé, qui manque de réalisme et d’audace. Alors jettez-vous sur les propositions de la commission Lauvergeon pour l’innovation

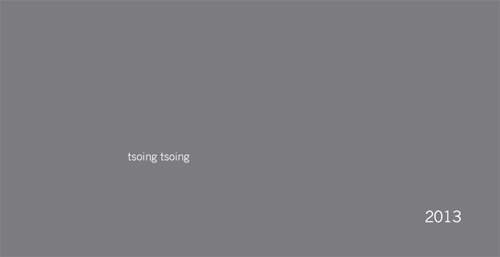

Juillet 2013, un billet magique

Parfois, dans nos métiers, un petit espace concentre biens des passions, des efforts, des joies… et c’est le cas de ce petit billet. Le logo des arènes d’Arles, que nous avons au beaucoup de plaisir à créer pour la famille Jalabert, Le cadre noir de Saumur qui nous fascine, Christian Lacroix, le célèbre arlésien, qui a dessiné ce visuel que nous avons mis en page pour ce grand événement équestre de l’été 2013 !

Une tentative de segmentation des « habits du vin » en France

Le vin s’habille. Il se doit d’être habillé de façon “originale” pour prolonger l’esprit de son créateur (le vigneron bien sûr). Féru d’images ou aveugle, le vigneron vit avec ses bouteilles et entretient une relation affective avec leurs habillages. Quelle que soit la démarche de construction de “l’aspect” de son vin (une rencontre avec un designer, une agence, une création personnelle, familiale, historique, un hasard, un sandwich créatif plus ou moins harmonieux), l’expérience nous prouve qu’il y a toujours une forme de connivence entre le vigneron et les habits de son vin, de ses vins.

Avertissement : cette segmentation ne s’applique qu’aux vins blancs et rouges, hors effervescents et rosés (qui ont leurs propres codes ou dresscode, parfois très éloignés), sur le marché de consommation français. Évidemment, par extension, le marché français restant un repère et une source d’inspiration pour tous les acteurs internationaux du vin, y compris les consommateurs de tous poils, cette segmentation peut s’élargir… D’autant que rarement ou peut-être jamais aucun produit de consommation n’aura inspiré tant de créateurs, généré tant de différences.

Mais qu’est-ce qui fait la valeur de la marque ?

L’art de déterminer la valeur d’une marque n’a rien d’une science exacte. Pourtant, le classement des 100 les plus puissantes du monde, réalisé par le cabinet Millard Brown, filiale de WPP, place cette année Apple au premier rang. à 153 milliards de dollars (106 milliards d’euros), le ‘nom’ d’Apple représente près de la moitié de la capitalisation boursière du groupe la pomme et sa valeur estimée a été multipliée par dix en cinq ans.

Si les entreprises technologiques occupent les premières marques du podium, si leur valeur est souvent soumise à des fluctuations d’une ampleur prodigieuse, ce n’est pas un hasard.

Cette études tente d’évaluer le bénéfice généré par les grandes marques et d’y associer un multiple afin de prendre en compte les revenus futurs. Le classement consacre la suprématie du secteur technologique. à 111 milliards de dollars, Google, détrôné par Apple descend à la second place, tandis qu’IBM et Microsoft se placent respectivement aux troisième et cinquième rangs.

Ces résultats qui traduisent l’importance grandissante de l’informatique et des logiciels dans l’économie, témoignent aussi de l’augmentation du temps consacré aux réseaux sociaux et aux achats en ligne. FaceBook, qui connaît la plus forte progression, affiche une valeur multipliée par trois, à 19 milliards de dollars. Quant à Amazon, elle devance celle de Wal-Mart.

L’excellente performance des sociétés high-teh s’explique également par des raisons économiques. Une grande part de leur activité est par nature immatérielle, et donc difficile à inscrire dans un bilan. La valeur des compétences de programmation et des brevets est considérable, certes, mais comment la mesurer ?

Par ailleurs, dans les technologies, il n’y a souvent qu’un seul gagnant. La logique des réseaux est telle que les usagers dont envie d’utiliser les mêmes logiciels et systèmes que leurs amis. On comprend mieux ainsi pourquoi la marque très reconnaissable d’Apple génère aussi une part importante de sa valeur, par rapport à un nom comme ExxonMobil, qui ne représente que 4 % à peine de la valeur boursière du pétrolier, établie à 414 milliards de dollars.

Une part de flou

La valorisation d’une marque conserve une part de flou. Microsoft vaut-il vraiment 78 milliards de dollars ? N’est ce pas plutôt son extraordinaire puissance de marché qui est à l’origine de la valeur de la marque ? Pour autant, un nom n’est jamais anodin. Il suffit pour s ‘en convaincre de considérer les prix élevés fixés par Apple pour ses ordinateurs ou ses accessoires. Et Apple n’est pas un cas isolé. Google ne possède rien de plus précieux que sa page d’accueil, où ne figure que le logo du groupe, à l’exclusion de toute publicité, qui risquerait de noyer ou de déprécier la marque.

Mais à notre époque, tout va très vite. Et c’est dans le domaine technologique que les changements sont les plus rapides. Ansi, selon l’étude de Millard Brown, Nokia, numéro un mondial des téléphones mobiles, a vu la valeur de sa marque fondre de 25% en l’espace d’un an, en raison de l’engouement des usagers pour les smartphones de Google et Apple. Alors, oui les noms ont de la valeur, mais attention, cette valeur n’a rien d’éternel.’

Source : Le Monde, 12 mai 2011, par Robert Cyran

Avril 2013, miam miam avec les fraises des Paysans de Rougeline

Des fraises. Des bonnes. Des très bonnes même. Sucrées, équilibrées, tendres, suaves, joyeuses, prenantes, longues en bouche ! Des variétés si différentes. On a fait des gâteaux avec. Plutôt Olivier le pâtissier de Saint-Rémy de Provence. Avec les fraises des Paysans de Rougeline bien sûr. Les photos sont de Christophe Armand. Il pleuvait dehors. La fraise embaumait…

Avril 2013, opération portes ouvertes pour la SAMT sur l’île de La Réunion

‘Le préfet Jean-Luc Marx aux côtés du présentateur télé Jamy Gourmaud, c’est le ‘pont’ inédit qu’a su créer la société SAMT, spécialisée dans le ferraillage des structures en béton armé. Un procédé qui n’offrirait pas tant de solidité à nos viaducs de Saint-Paul ou du pont qui surplombe la Grande ravine de la route des tamarins par exemple. Exposer son savoir-faire, c’était tout l’idée de cette journée portes ouvertes au Port à laquelle a assisté une centaine d’élèves de lycées des métiers du BTP et des classes de Bac Pro et BTS.

‘Nous avons effectué notre premier chantier dans l’île en 1999. C’était pour la déviation de la ravine Charpentier’ se remémore Frédéric Thirion, gérant de la SAMT, une entreprise familiale des Bouches-du-Rhône. ‘A l’époque, les armatures étaient fabriquées en métropole puis expédiées par conteneurs’ rigole-t-il. L’entreprise a fini par poser ses valises dans la ZIC N°1 du Port. Depuis, les ouvrages se sont enchaînés pour l’entreprise qui a l’habitude de travailler en sous-traitance pour les grands groupes tels Bouyges ou Vinci. Du lourd. Evolution technique continue Entre deux grands chantiers, la société portoise livre son savoir-faire sur ‘environ 30 à 35 chantiers en même temps’ calcule son gérant.

Au plus fort de la route des Tamarins, nous avions 150 employés mobilisés. Mais les regards se tournent inévitablement vers la promesse de la nouvelle route du littoral pour laquelle les sociétés de BTP ne vont pas tarder à répondre aux appels d’offres. L’opération séduction s’est poursuivie avec la présence de Jamy Gourmaud, incontournable présentateur de l’émission C’est pas sorcier. C’est dans son meilleur rôle, celui du pédagogue, qu’il est venu présenter l’édition d’un DVD qui raconte l’histoire du béton armé. ‘Le grand public a l’impression que dans le BTP, les technologies sont figées. Ce n’est évidemment pas le cas’ explique l’animateur tv. La preuve en est la dernière trouvaille en recherche & développement de la SAMT. Les liaisons d’armatures Hérisson, ‘un procédé breveté en 2009′ se félicite Frédéric Thirion, permettent de coupler les tiges d’acier une à une tout en offrant une adhérence de l’acier au béton optimale. Centrale thermique du Port, terminal céréalier, STEP du Grand Prado, pont sur la Rivière Saint-Etienne et probablement route du littoral, la SAMT est toujours prête à croiser le fer.’

C’est dit par Ludovic Grondin pourZinfos974.com. Sur les photos, Jamy Gourmaud, Jean-Luc Marx, Frédéric Thirion et Edgard Thirion.

Source

www.zinfos974.com

Jean-Luc Marx, en direct sur la chaîne TV Réunion Première, évoque le métier d’armaturier, l’avant-veille de l’événement…

Décembre 2012, la journée des Paysans de Rougeline à Perpignan (66)

Ils étaient tous là, ou presque, ces Paysans de Rougeline. Une journée de décembre dans le Roussillon, à Perpignan, en pays catalan. Venus parler entre eux, parler d’eux, de leurs joies et de leurs difficultés, comme chaque année. Avec pour cette édition la complicité de Claude Onesta, pour parler de la spirale du succès et de l’échec. Ils nous ont fait la surprise ce jour-là de nous récompenser, de nous accorder leur trophée de la communication, avec beaucoup de sincérité. Cela fera bientôt 20 ans de collaboration… Cela nous a beaucoup touché.

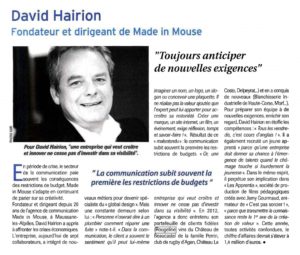

Novembre 2012, on parle de made in mouse® dans Businews

Les dix commandements de Steve Jobs

Dominique Nora – Le Nouvel Observateur

Article publié dans l’hebdomadaire du jeudi 1er septembre 2011

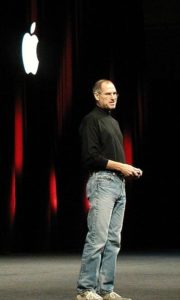

Affaibli par la maladie, Steve Jobs abandonne la direction opérationnelle d’Apple. Etudiant en rupture de ban, entrepreneur risque-tout, patron despote, ce visionnaire atypique a révolutionné l’industrie du numérique en rejetant les dogmes.

Différemment, tu penseras

‘Think different !’ Rien n’incarne mieux ‘l’esprit Jobs’ que sa campagne de publicité d’octobre 1997. Steve Jobs vient de reprendre les rênes d’un Apple en perdition. Il commande à l’agence TBWA/Chiat/Day une affiche et des clips télévisés où défilent les photos en noir et blanc de géants de la science, de la politique ou des arts. Aucun produit Apple n’apparaît dans ces pubs, seulement le logo d’alors : une pomme multicolore.

D’Albert Einstein à Martin Luther King, du Mahatma Gandhi à Pablo Picasso, Jobs choisit lui-même ses ‘héros’, et ce texte qui sonne comme un autoportrait : ‘En hommage aux fous. Aux rebelles. Aux fauteurs de troubles… Ceux qui voient les choses différemment. Alors que certains les voient fous, nous voyons des génies. Parce que les gens qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font.’

Esthétique minimaliste, anticonformisme viscéral, ambition folle : né en 1955 d’un professeur de sciences politiques syrien et d’une mère célibataire qui a décidé de ne pas l’élever, la vie de Jobs, adopté à sa naissance par un couple de Californiens modestes, a été marquée par ces valeurs. C’est aussi cette (contre)culture qu’il a installée chez Apple.

Ta spécificité, tu cultiveras

La décision la plus iconoclaste et la plus identitaire de la firme de Cupertino est d’avoir toujours refusé de séparer le logiciel Mac OS de l’ordinateur lui-même.

Sous l’impulsion de son grand rival Bill Gates, le fondateur de Microsoft, la micro-informatique mondiale s’est structurée à la fin des années 1980 autour d’un autre standard – Windows – servant de cœur à une multitude d’appareils fabriqués par des constructeurs concurrents : hier IBM et Hewlett Packard, aujourd’hui Dell ou Samsung…

Convaincu de l’immense supériorité de ses produits, Steve Jobs, lui, a toujours refusé de vendre à autrui son Mac OS, le premier à utiliser des icônes conviviales, ensuite copiées par Windows. ‘J’ai toujours voulu posséder et contrôler la technologie primaire dans tout ce que nous faisons’, confiera-t-il à ‘BusinessWeek?’. Une attitude qu’il prolonge à l’ère internet.

La religion du produit, tu auras

Le rêve de Bill Gates était de mettre un ordinateur personnel dans chaque foyer, celui de Steve Jobs de construire des produits ‘démentiellement géniaux’. Sans se soucier des attentes du marché : ‘La plupart du temps, les gens ne savent pas ce qu’ils veulent avant que vous le leur montriez !’ Il fallait qu’Apple conçoive le produit capable de le bluffer lui-même.

Jobs n’aime cependant pas la technologie pour la technologie. Dans le couple des cofondateurs d’Apple, en avril 1976, l’inventeur fou, c’était ‘l’autre Steve’?: Wozniak. Jobs, lui, a eu l’art de transformer les trouvailles de son ami en produits utiles. ‘Il faut une culture très orientée produit, même dans une société de technologie’, a-t-il toujours affirmé.

La beauté, tu honoreras

Dans sa première maison, à Palo Alto, le jeune Steve n’avait presque pas de mobilier, il couchait sur un matelas par terre, mais il accrochait aux murs des photos en noir et blanc signées Ansel Adams.

Son sens de l’esthétique s’exprime aussi bien dans la manière dont il se nourrit (il est végétarien), dont il s’habille, avec ses sempiternels polos noirs, dans le dessin de ses produits ou l’escalier de verre de ses Apple Stores. A ses débuts, Steve apportait ce souci de pureté jusque dans le design des circuits intégrés de ses Apple II, ou l’agencement de ses chaînes de montage !

A cette époque, l’idée même qu’un ordinateur doive être beau était saugrenue. Depuis 1998 et la ligne des iMac oblongs aux couleurs acidulées, c’est le designer britannique Jonathan Ive qui règne sur le look Apple. Mais, attention, pas question de faire joli pour faire joli ! La beauté des formes et des matériaux doit aussi être un gage de facilité d’utilisation. Elégance, sobriété, convivialité : capable de s’enthousiasmer pour le design d’une machine à laver Miele, Jobs a toujours gardé le point de vue de l’usager.

L’innovation, tu chériras

Comme beaucoup d’entrepreneurs de la Silicon Valley, Jobs vénère l’innovation. Il a toujours été le premier à se débarrasser des technologies qu’il estimait dépassées : les disquettes remplacées par des clés USB, ou la souris transformée en Trackpad… Question d’état d’esprit : ‘L’innovation n’a rien à voir avec la quantité de dollars que vous consacrez à la R&D […]. Ce n’est pas une question d’argent. Cela dépend des hommes, du leadership et de ce que vous avez pigé.’

Apple est le seul acteur de l’informatique traditionnelle à avoir réussi son virage internet. Il a compris, avant tout le monde, que l’ère du PC appartenait au passé. Et il a su imaginer à la fois les outils internet et leur modèle économique : de la musique en ligne sur iPod à la multitude d’applications pour iPhone et iPad, sur lesquelles Apple touche une commission de 30%.

Ton sillon, tu creuseras

Le manque de compatibilité du Macintosh avec le monde des PC sous Windows a condamné Apple à une part de marché confidentielle, hier 3%, aujourd’hui environ 8%. Professant qu’il fabriquait des BMW… pas des Volkswagen, Jobs a toujours affecté de s’en moquer.

Encore fallait-il, pour que cela ne tue pas Apple, faire de grosses marges sur chaque produit. Ce qui est devenu vrai à partir de l’iMac. Ensuite, grâce au coup de génie de l’iPod-iTunes, Steve Jobs s’est octroyé 80% du marché du téléchargement légal de musique. Succès réédité avec l’iPhone, puis l’iPad.

L »App Store’ est une véritable vache à lait. Avec un bénéfice net de 7,7 milliards de dollars pour des ventes de 28,5 milliards sur le seul trimestre clos en juin 2011, Apple est une des entreprises les plus profitables au monde. Et son trésor de guerre s’élève à 76 milliards de dollars !

Tes propres magasins, tu développeras

La crise économique vide les magasins ? Pas les Apple Store. Les ventes des quelque 300 boutiques Apple sur la planète battent des records. En 2001, pourtant, pas un analyste ne pariait sur leur réussite. Les rares constructeurs informatiques à s’y risquer s’en étaient mordu les doigts.

Qu’importe. ‘Steve Jobs était persuadé que si les consommateurs pouvaient manipuler ses Mac, ils seraient conquis’, dit l’analyste Tim Bajarin, de Creatives Strategies. Service de qualité, ambiance de cybercafé, Apple est le seul constructeur informatique chez qui l’on peut prendre rendez-vous pour faire réparer son appareil, ou s’en faire expliquer le fonctionnement.

L’échec, tu sublimeras

Steve Jobs ressemble à ces héros hollywoodiens secoués par les épreuves, mais qui ne s’avouent jamais vaincus. En 1985, il est viré d’Apple par John Sculley, le président qu’il avait lui-même recruté chez Coca-Cola. Il confessera plus tard aux étudiants de Stanford : ‘J’avais perdu ce qui était le centre de toute ma vie d’adulte et j’étais anéanti.’

Pas pour longtemps : il créé NeXT Computer quelques mois plus tard, et rachète Pixar à George Lucas l’année suivante ! Même combativité, dix ans plus tard, quand il reprend les commandes d’un Apple moribond. Ou quand il apprend en 2004 qu’il est atteint par une forme rare de cancer du pancréas.

Sans compromis, tu dirigeras

‘Hero-Shithead-Roller coaster?’, littéralement «?Héros-Tête de merde-Montagnes russes?» : c’est l’expression inventée par les collaborateurs de Steve Jobs, pour décrire son style de management. Véritable dictateur, il règne sur une équipe aux ordres, transie d’admiration.

Délais impossibles, diktats sur les performances, contrôle absolu des détails… Les anciens d’Apple racontent des scènes d’insultes, d’humiliation et de licenciements, auxquels seuls les surdoués ont résisté. ‘Ce n’est pas toujours facile de travailler avec Steve’, reconnaît Jay Elliot, ex-collaborateur d’Apple et fondateur de Migo Software. ‘On ne change pas le monde en étant gentil’, aime à répéter le Français Jean-Louis Gassée, ex-numéro deux d’Apple.

Secret, tu resteras

Peu de patrons ont fait autant de unes de magazines. Pourtant, Apple est la seule entreprise au monde à ne jamais communiquer en dehors de ses annonces millimétrées pour ses produits et de grand-messes rituelles, où Steve Jobs fait son show devant une foule de fans triés sur le volet. Sinon, motus. Parler à la presse est un motif de licenciement.

En revenant chez Apple, Jobs avait affiché dans son bureau un poster de la Seconde Guerre mondiale : ‘Loose lips might sink ship’ (‘Le bavardage peut couler le navire’). Jobs lui-même ne s’est réellement livré qu’une fois, devant les étudiants du campus de Stanford. Son conseil : ‘Votre temps est limité, alors ne le perdez pas à vivre la vie de quelqu’un d’autre. Ne vous laissez pas piéger par le dogme.’ Et surtout : ‘Restez affamés, restez fous !’

L’Apple d’après-Steve saura-t-il le rester ? Le jour de sa nomination, son successeur désigné, Tim Cook, a promis à ses troupes : ‘?

Steve a bâti une entreprise et une culture qui ne ressemblent à aucune autre dans le monde, et nous allons rester fidèles à cela – c’est notre ADN.’ Good luck !

Janvier 2011, meilleurs vœux pour cette nouvelle année

L’année dernière, nous avions souhaité vous associer dans notre compréhension du “néo-vocabulaire” dit instantané qui fait rage, en particulier sur la toile, lol, mais aussi sur tous les médias électroniques. Cette année, comme un pied de nez, mais aussi un contre-pied, cela nous fait plaisir de vous transmettre quelques mots du vocabulaire provençal, la langue du pays où nous vivons, que nous chérissons tant. Nul doute que certaines de ces truculences linguistiques intégreront votre vocabulaire en cette année 2011 que nous vous souhaitons belle, chaleureuse, tendre, gourmande et passionnante !

Belle année 2011 à toutes et à tous !

L’équipe de made in mouse ®

agachon

lieu d’où l’on observe, poste de chasse. “Être à l’agachon”, c’est être à l’affût.

aganter

empoigner, saisir, attraper ou encore se faire attraper. “Agante-moi les alibofis !” peut-on entendre dans des situations chaudes…

alibofi

en général, elles marchent par deux : si ma tante en avait, ce serait mon oncle. “Il commence à me casser les alibofis !”

Un bouquin utile, une méthode pour améliorer son rapport à l’écriture

signé Christophe Cachera

‘Avez-vous remarqué ? Nous écrivons de plus en plus. Il y a quelques décennies, certains prévoyaient que l’invention du téléphone, de la radio et de la télévision entraînerait la mort de l’écrit.

Raté ! C’est même exactement le contraire. L’informatique a multiplié les modes de communication qui passent par les mots. Courriels, blogs, SMS, sites s’ajoutent aux mémos, rapports, articles, lettres qui n’ont jamais disparu. Résultat : nous passons tous de plus en plus de temps à écrire ou à lire. Et nous perdons souvent beaucoup de temps parce que nous n’avons pas vraiment appris.

à l’école primaire, nous avons appris à former les lettres, les syllabes et les mots. Puis, nous avons appris la conjugaison, la grammaire. Nous avons fait des dictées. Nous avons rédigé des rédactions, des commentaires de textes, des dissertations. Mais personne ne nous a enseigné à communiquer par les mots, pas plus aux littéraires qu’aux matheux, aux philosophes qu’aux scientifiques. Devant une page blanche – ou un écran vide – nous sommes souvent désemparés, lents, sans technique.

Précisément, dans ce livre, Christophe Cachera explique, raconte, démontre les techniques pour accrocher l’intérêt du lecteur, pour rendre clair un thème complexe. Il vous donne les clés pour maîtriser l’écrit. Et ce sont les bonnes clés. Les mêmes qu’il utilise pour rendre ce livre concret, drôle, pratique, vif, et par dessus tout utile. C’est un bouquin qui tient ses promesses. Grâce à ces techniques, je parie que vos mots auront davantage de poids, de force. Que vous écriviez des propositions commerciales, des communiqués de presse, des manuels ou des compte-rendus, vos textes seront plus directs et plus efficaces. Et vos lettres d’amour aussi.

La langue française offre une mécanique magnifique. à condition de connaître le mode d’emploi. Alors à vos stylos, à vos crayons, à vos plumes, à vos claviers…’

Ouvrir un article paru dans le magazine ‘Elle’ du 17 septembre 2010

Le code QR, un signe de plus en plus répandu

Le code QR (ou QR Code en anglais) est un code-barres en deux dimensions (ou code à matrice) constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. Le nom QR est l’acronyme de l’anglais Quick Response, car son contenu de données peut être décodé rapidement.

Destiné à être lu par un lecteur de code QR, un téléphone mobile, ou un smartphone, il a l’avantage de pouvoir stocker plus d’informations qu’un code à barres.

Le code QR a été créé par l’entreprise japonaise Denso-Wave en 1994 pour tracer les pièces de voiture dans les usines de Toyota.

En 1999, Denso-Wave a publié le code QR sous licence libre, cela a contribué à la diffusion du code au Japon. Ensuite, à la fin des années 2000, il est devenu l’un des codes bidimensionnels les plus populaires dans le monde, et les applications de lecture de codes QR sont souvent déjà installés par les fabricants dans les téléphones mobiles.

Octobre 2010, Les caves Bailly Lapierre à l’honneur

Un sujet relatif à l’originalité et à la destination de ces carrières souterraines uniques (4 hectares, à deux pas de l’Yonne et d’Auxerre) ou l’on concocte des Crémants de Bourgogne fameux… Cela fait maintenant quelques années que nous avons entrepris le repositionnement de son image de marque.

La formule magique de l’industrie du luxe : petit logo = produit cher

La taille du logo d’un produit de luxe est-elle inversement proportionnelle à celle du portefeuille de son acquéreur ?

Cette question a fait objet d’une savante étude menée par des étudiants de l’Université de Chicago. Ses résultats, calculés au millimètre près, ont été présentés jeudi 17 juin par Jean-Noël Kapferer, expert mondial des problèmes de marques, lors d’un colloque organisé par Ipsos, HEC Paris et l’association des professionnels du luxe à l’Opéra Garnier de Paris.

Ils sont des plus instructifs. Les chercheurs ont analysé les 236 sacs à main vendus sur le site américain de commerce en ligne de Louis Vuitton (LVMH) et les 229 sacs vendus par la marque Gucci (PPR). Ils ont ensuite mesuré la taille du logo, effectué un ratio par apport aux mesures des sacs à main et rangé ces données sur une échelle, graduée de 1 à 7 en fonction du caractère plus au moins discret du logo et selon un autre critère, le prix.

Résultat : ‘Plus le logo est gros, plus le prix du sac est accessible’. Pour être plus précis, chaque centimètre de logo supplémentaire sur un sac Gussi réduit son prix de 122 dollars (98 euros). Pour Louis Vuitton, le centimètre supplémentaire fait moins diminuer le prix du sac (26 dollars seulement).

Les Mercedes aussi

La règle s’applique aussi aux voitures de luxe. La même étude a été élargie aux Mercedes. Le logo placé à l’avant de la Class A mesure précisément 13 centimètres, tandis que celui du cabriolet Class E n’est que de 5,5 centimètres.

Ce qui fait immédiatement conclure aux auteurs de l’étude, après avoir mouliné de nombreux facteurs objectifs (taille de la voiture, puissance du moteur…), que chaque centimètre de logo Mercedes supplémentaire abaisse de 5000 dollars la facture de l’automobile.

S’il est désormais acquis scientifiquement que ‘petit logo = produit cher’, une autre étude récemment commandée par l’Association des professionnels du luxe auprès d’un millier de personnes appartenant à la catégorie des 10 % les plus riches au Royaume-Uni, en France, aux Etats-Unis et au Japon, devrait réconcilier tout le monde.

Interrogés en mars, ils étaient 75 % à considérer qu’ils avaient payé ‘trop cher’ leur dernier achat dans le luxe. éclair de lucidité de ces consommateurs fortunés ? Ou signe imparable de l’étonnante magie de certaines marques malgré la crise ? Sans doute plutôt la deuxième hypothèse, puisque ces clients ont continué à acheter.

Source : Le Monde, mardi 22 juin 2010, par Nicole Vulser